医療従事者向けコンテンツ

内視鏡システムの機能向上が耳鼻咽喉科診療にもたらすメリット【後編】専門的な耳鼻咽喉内視鏡検査の普及による診療の質向上

はじめに

-

![]()

-

京都大学大学院医学研究科 大森 孝一 先生

音声障害診療に用いるストロボスコピーや嚥下障害診療に用いる嚥下内視鏡などの、専門的な耳鼻咽喉内視鏡検査の実施は、一部の医療機関に限定されているのが現状です。これらの内視鏡検査を導入することのメリットや、普及を目指すにあたって必要になる取り組みについてお話を伺いました。

本インタビュー記事の情報は掲載日時点の内容となります。そのため、最新の情報と異なる場合がございます。

01ストロボスコピーの普及における内視鏡機能向上の影響

-

![]()

-

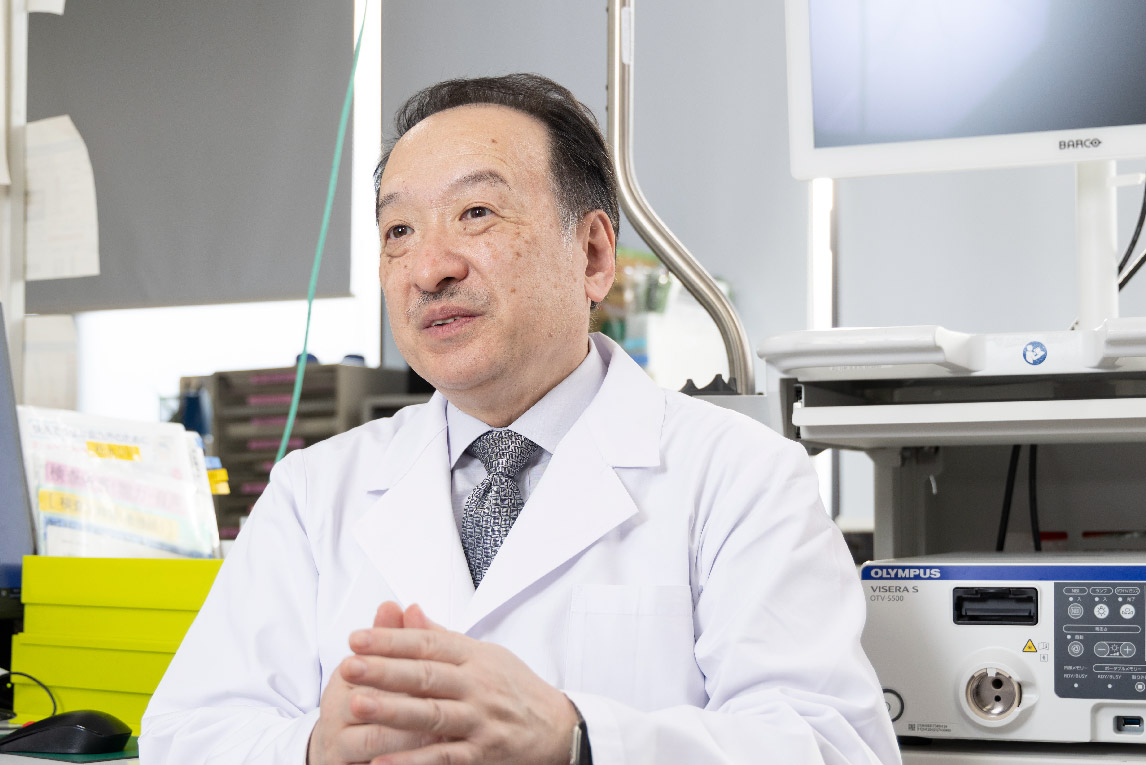

嗄声など音声障害を疑う症状のある患者さんの診療には、声帯の振動の状態や微小な病変を確認するために、ストロボスコピーが用いられています。従来の内視鏡システムでは、ストロボスコピー実施のたびに、内視鏡システムに接続された光源装置を交換する必要がありました。そのため内視鏡検査中に通常の内視鏡観察からストロボスコピーへ切り替える際には、交換作業を行う助手が必要でした。

当院で試用したオリンパス社製のVISERA Sは、通常観察の光源とストロボ光源の両方を内蔵する光源一体型であり、光源の切り替えも手元のスイッチやフットスイッチの操作で簡単に行えるようになりました。内視鏡医が助手のいない環境で検査を行う場合がある耳鼻咽喉科施設へも、ストロボスコピーが普及する一因となることを期待しています。

また、ストロボスコピー実施の際には声帯の振動を評価するためにマイクで基本周波数を検出します。私は検出感度がよい接触型のコンタクトマイクを好んで使用しますが、頸部への接触が苦手な患者さんに対しては口から出た音声で基本周波数を検出するエアーマイクを用いることもあります。このようにVISERA Sは2種類のマイクの選択肢があり、医師の好みや患者特性に合わせ選択して検査が可能です。

02着色水を用いた嚥下内視鏡検査の普及への期待

ストロボスコピーのほかに、専門的な内視鏡検査としては嚥下内視鏡検査があります。この5~10年の間に、多くの耳鼻咽喉科医が嚥下機能の評価を重要視するようになったと認識しています。ただし、嚥下内視鏡検査の実施件数はあまり増加していないのが現状です。

嚥下機能の低下が疑われる患者さんに対して、着色水を用いて嚥下機能を評価することが嚥下内視鏡検査の基本となります。加えて、実際に食物の嚥下を観察できますと、食形態による摂食嚥下機能の評価も可能になります。これらの検査により、誤嚥性肺炎の予防につなげていくことができます。

すでに内視鏡システムを導入している耳鼻咽喉科の施設では、着色水を準備することだけで実施が可能な、着色水を用いた嚥下内視鏡検査がまず導入されるとよいのではないかと思います。設備面での導入ハードルが比較的低いので、今後より広く普及させることができるのではないかと考えています。

-

![]()

-

ピックアップ製品

ピックアップ製品はこちらから閲覧できます。

関連する

動画・レポート・論文

-

内視鏡システム スコープ

内視鏡システム スコープ汎用性の高い内視鏡システムを活用した耳鼻咽喉科内視鏡検査

内視鏡システム VISERA S を用いた咽喉頭内視鏡検査の症例解説動画です。NBIモードに加え、新たにストロボスコピー観察機能を搭載しており、これらの機能を用いた咽喉頭内視鏡検査についてご解説を頂きました。

-

内視鏡システム スコープ

内視鏡システム スコープ汎用性の高い内視鏡システムを活用した耳鼻咽喉科内視鏡検査

内視鏡システム VISERA S を用いた咽喉頭内視鏡検査の動画付きケースレポートです。NBIモードに加え、新たにストロボスコピー観察機能を搭載しており、これらの機能を用いた咽喉頭内視鏡検査についてご解説を頂きました。

-

内視鏡システム

医療従事者向けコンテンツ

内視鏡システムの機能向上が耳鼻咽喉科診療にもたらすメリット【前編】画質向上とNBIがもたらす耳鼻咽喉科診療の質向上

近年の耳鼻咽喉内視鏡システムには、高画質化やNBI搭載を含む機能向上が進められてきました。それらによって、耳鼻咽喉科診療にもたらされているメリットについて、長年にわたって同分野を牽引してこられた京都大学大学院医学研究科の大森孝一先生にお話を伺いました。

本インタビュー記事の情報は掲載日時点の内容となります。そのため、最新の情報と異なる場合がございます。