第1回:内視鏡の取り扱い、見直してみませんか?(Vol.1)

この記事はオリンパス製品に限らない内視鏡全般の適正使用・故障予防の内容ですが、当社製品をご使用する際は取扱説明書や添付文書を確認したうえで、正しいご使用をお願いいたします。

なお、このコラム記事は、当社にインタビューした内容をもとに作成しております。

正しい取り扱いで防げる内視鏡の故障

-

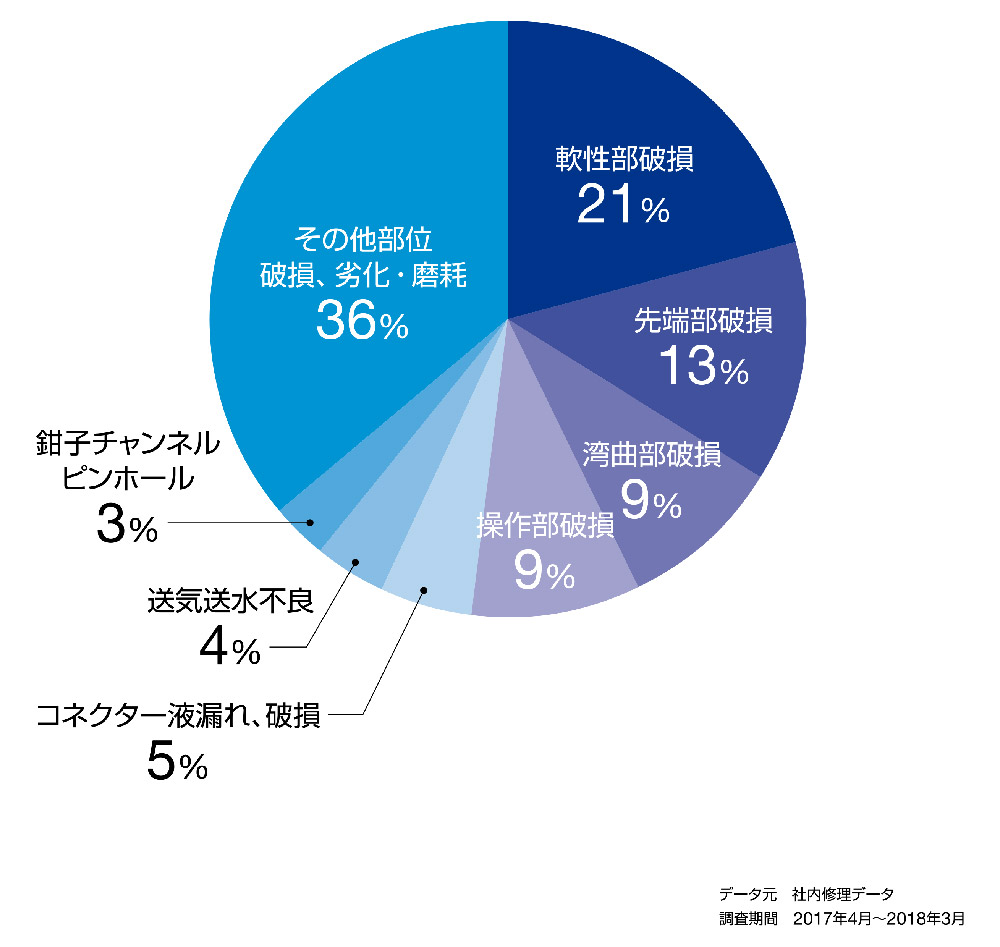

〈図1〉 内視鏡の故障内訳(オリンパス社内修理データ)

![]()

-

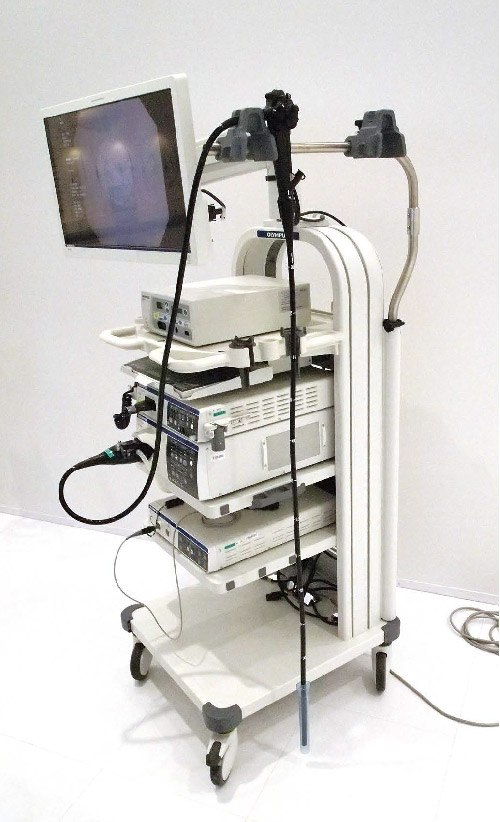

消化管や気管支に生じた病変の検査・治療に不可欠な内視鏡は、長く使用することによって機器の摩耗や損傷を招くことが避けられません。しかし、機器の取り扱い方が原因で、本来の想定よりも早い時期に故障してしまい、思わぬコスト負担を強いられるケースも実際には少なくありません。

内視鏡の故障で多く見られるのが、挿入部の破損とレンズの破損です。オリンパス提供の社内修理データによれば、挿入部に当たる軟性部の破損が21%と最も多く、レンズやノズルを含む先端部の破損が13%でそれに続きます(図1)。これらの故障は、取り扱い方法の見直しによって低減することができます。以下に、具体的な事例に沿って見ていくことにしましょう。

無意識のクセが招く?挿入部のシワや座屈

挿入部を小さく曲げたり、同一箇所を繰り返し曲げ伸ばすことで、そこにシワや座屈が生じます。挿入部の強度が低下して必要以上に曲がりやすくなるため、挿入性が悪くなるうえ、内蔵されたCCD(撮像素子)ケーブルや各種チャンネル類、ライトガイドが破損することがあります。その原因の一つとして挙げられるのが、無意識のうちに挿入部を体やベッドに押し当てて行う操作になります。

では、シワや座屈の発生を防ぐには、どうすればいいのでしょうか。まずは検査時に、挿入部を周囲に押し当てない操作を心掛けます。また、挿入部を小さな容器に詰め込む形で収納したり、内部の状態が見えない袋などに入れて運ぶことなどもやめましょう。運搬時には両手で内視鏡を把持し、使用前には、挿入部に引っ掛かりがないかを確認することも大切です。

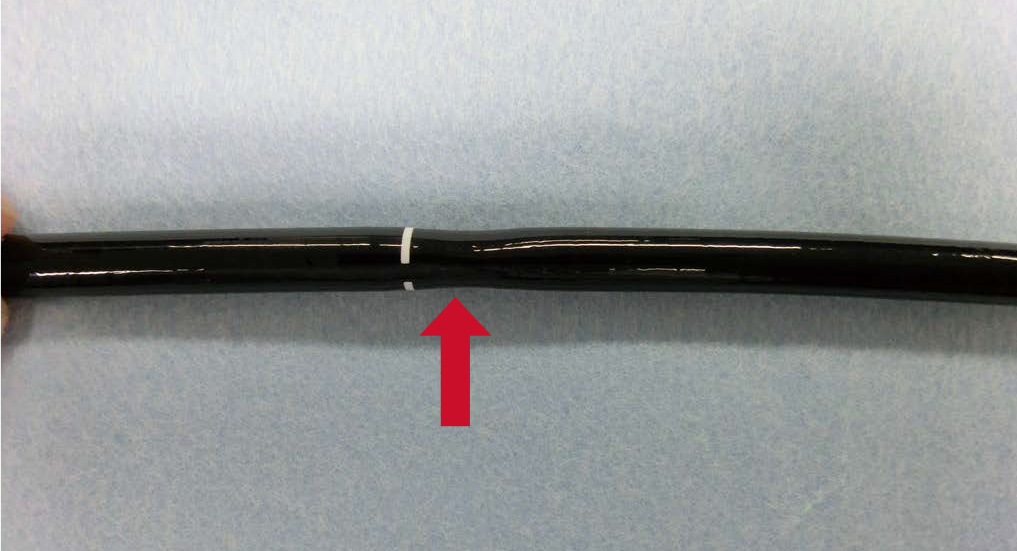

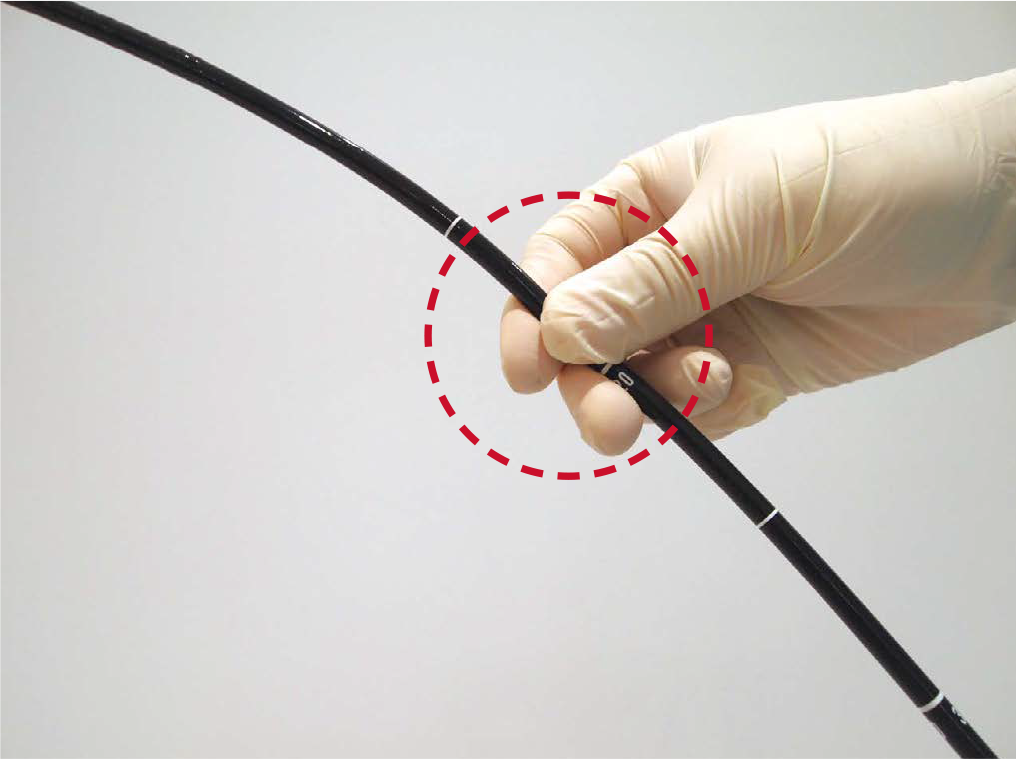

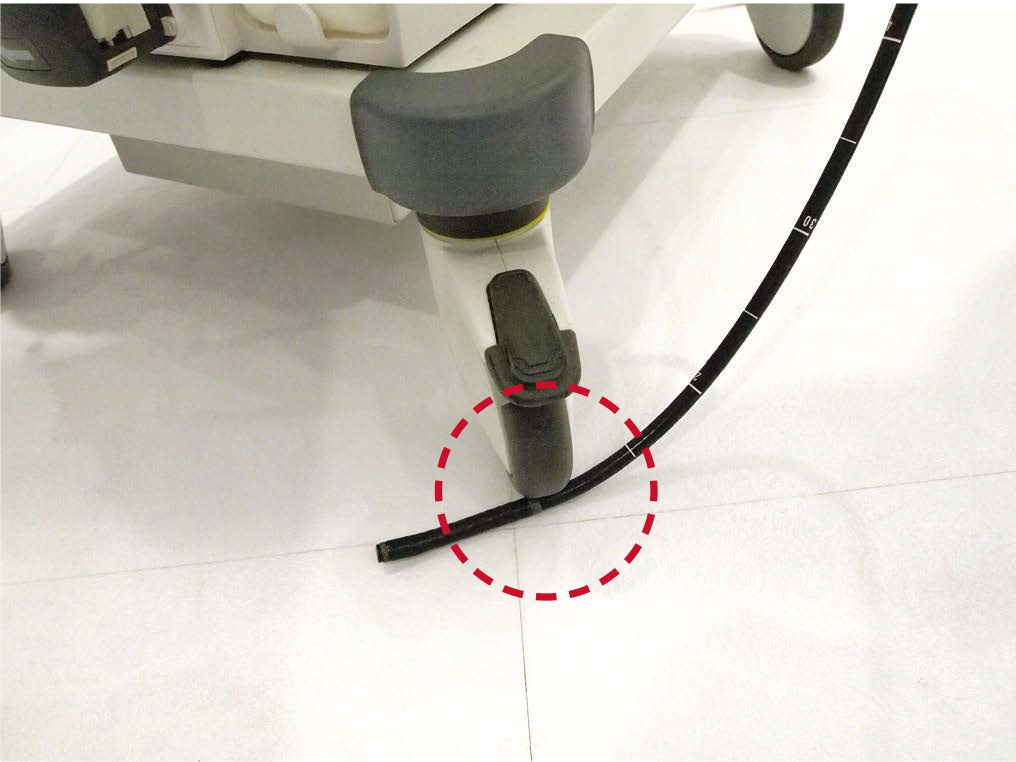

キャスターに轢かれて生じる「つぶれ」に注意

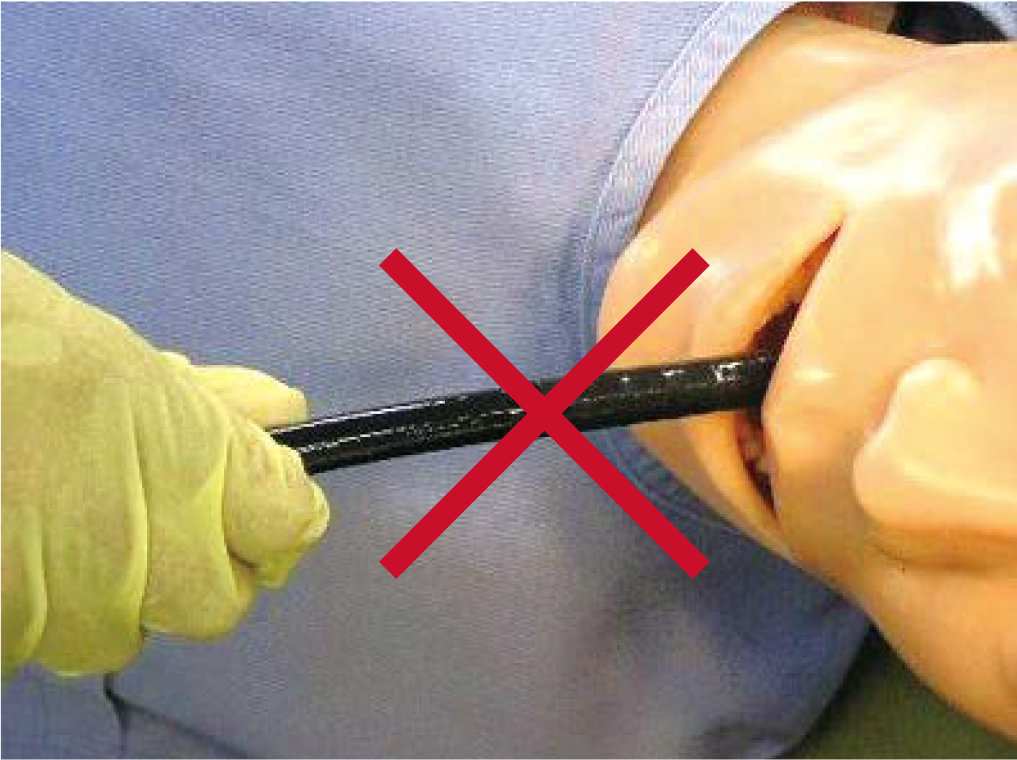

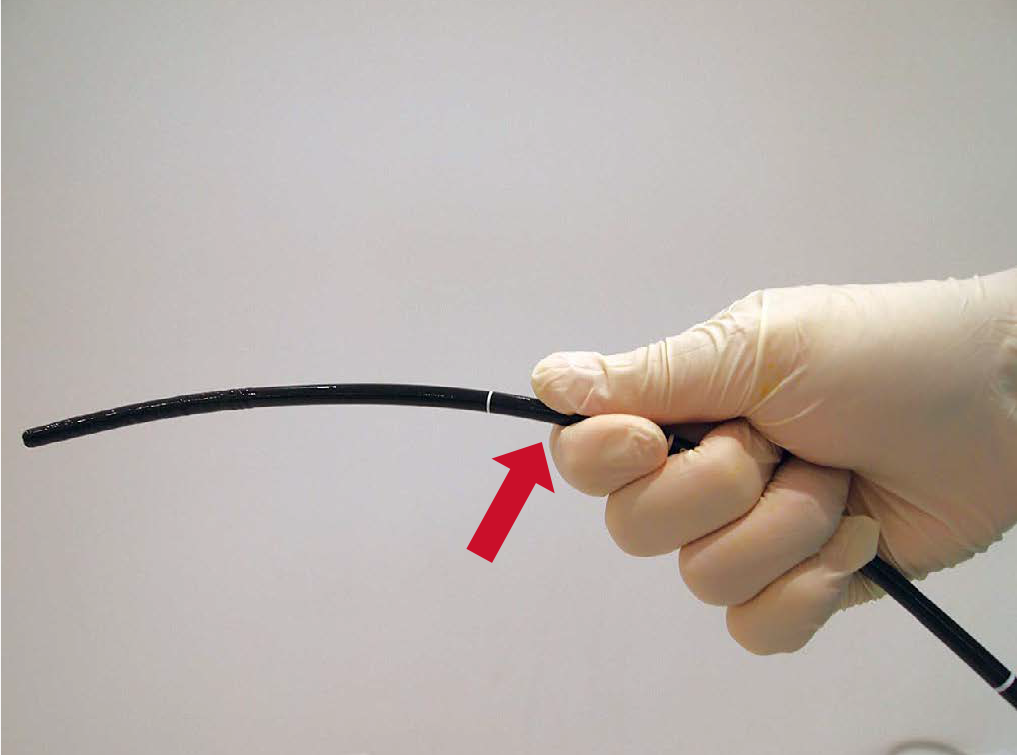

挿入部に垂直方向の力が加わると、「つぶれ」や「かまれ」が生じることがあり、CCDケーブルやライトガイドなどが損傷する可能性が高まります(図2)。挿入部を強めにつまんでの操作、洗浄機の洗浄カバー等への挟み込み、トロリーのキャスターで轢かれたりした場合に生じることが多いので注意が必要です。

つぶれやかまれの発生を避けるため、挿入部を把持する際には指先でつままないように気をつけ、洗浄機の使用時は洗浄カバー等への挟み込みが起きないよう挿入部の収まりを確認しましょう。挿入部が床に付いてキャスターに轢かれないように、スコープハンガーは十分な高さを確保します。また、検査時にマウスピースを取り付け忘れると、患者様が挿入部を噛んでしまい、つぶれの発生につながることもあります。経口の内視鏡挿入時には、必要に応じてマウスピースカバーやストラップ付きマウスピースを活用しましょう。

〈図2〉 軟性部破損(挿入部のつぶれ・かまれ)

故障内容

-

挿入部のつぶれ

![]()

-

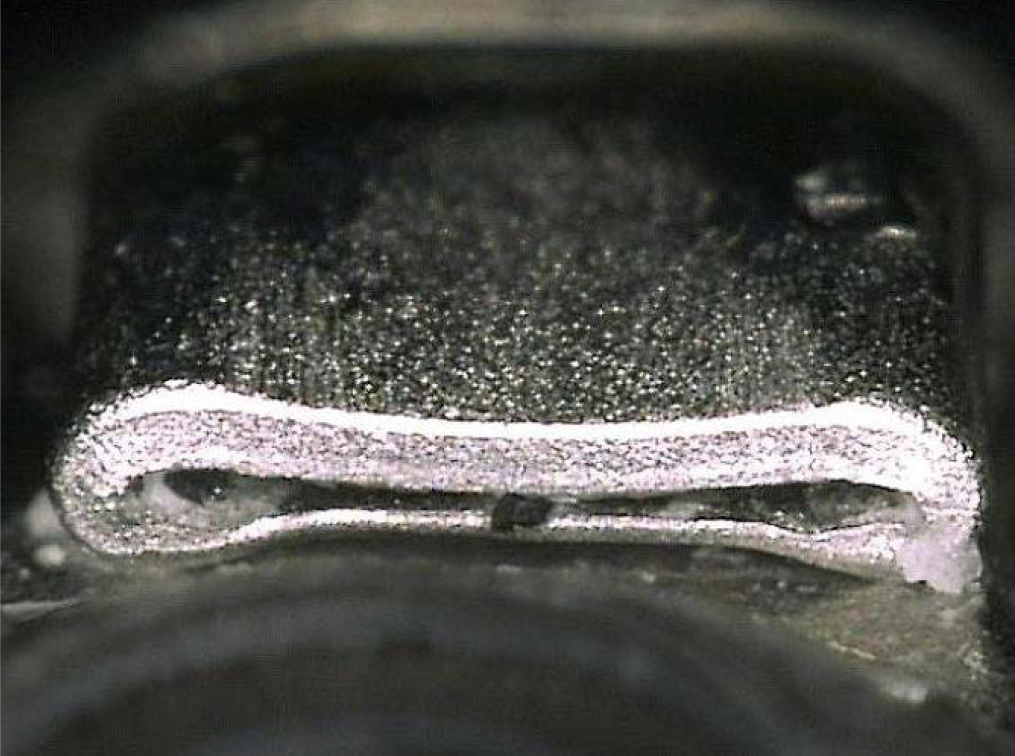

挿入部のかまれ

![]()

よくある故障原因

-

挿入部を摘んでの操作

![]()

-

洗浄機の洗浄カバー等への挟み込み

![]()

-

キャスターにひかれる

![]()

-

マウスピースの取り付け忘れ

![]()

故障予防のための取扱い方法

-

挿入部の把持は指先で摘ままない

![]()

-

洗浄カバーを閉じるときは挿入部の収まりを確認

![]()

-

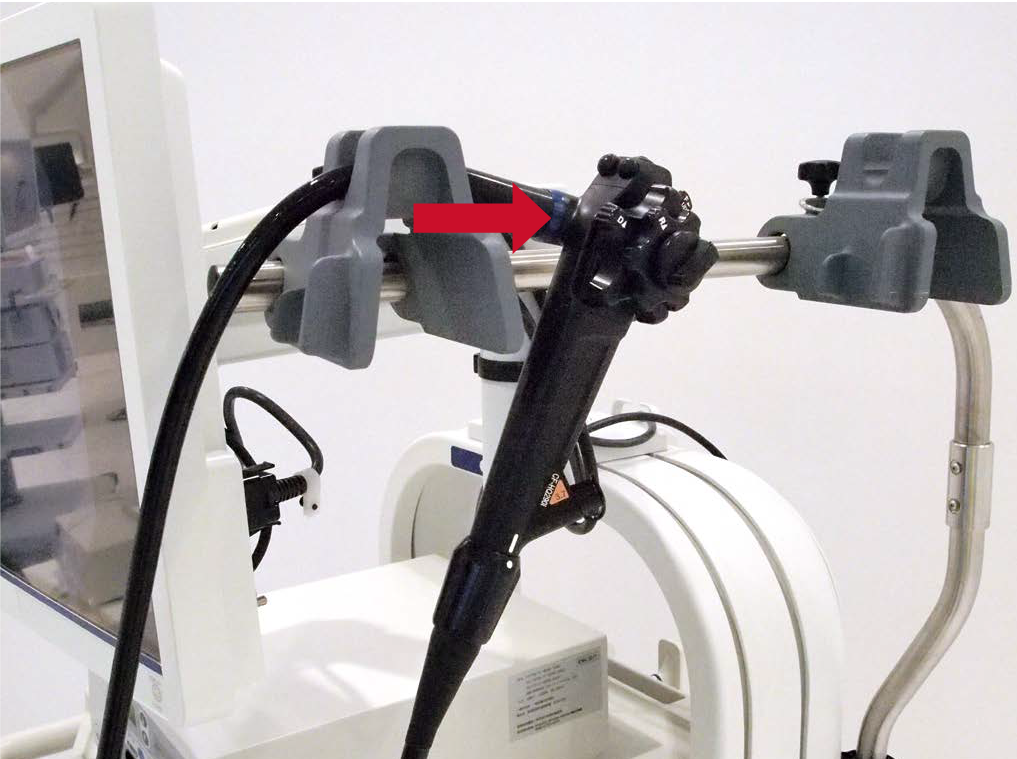

スコープハンガーの高さは十分に![]()

-

経口の内視鏡の挿入時はマウスピースカバーや

ストラップ付マウスピースを活用![]()

不用意な収納で軟性部がキズつくことも

軟性部に鋭利なものや硬いものが接触すると、キズが生じることがあります。挿入部を収納する際には、鉗子類などと一緒に保管することがないよう注意しましょう。また、アルコールを含有したスプレー式の咽頭麻酔薬を軟性部に直接噴霧すると、コーティングが剥がれて挿入部に凸凹が生じて汚れがたまり、十分な洗浄消毒をできなくなるおそれがあります。アルコール入り薬剤の直接噴霧は避け、潤滑剤などはメーカー推奨品を使うようにしましょう。

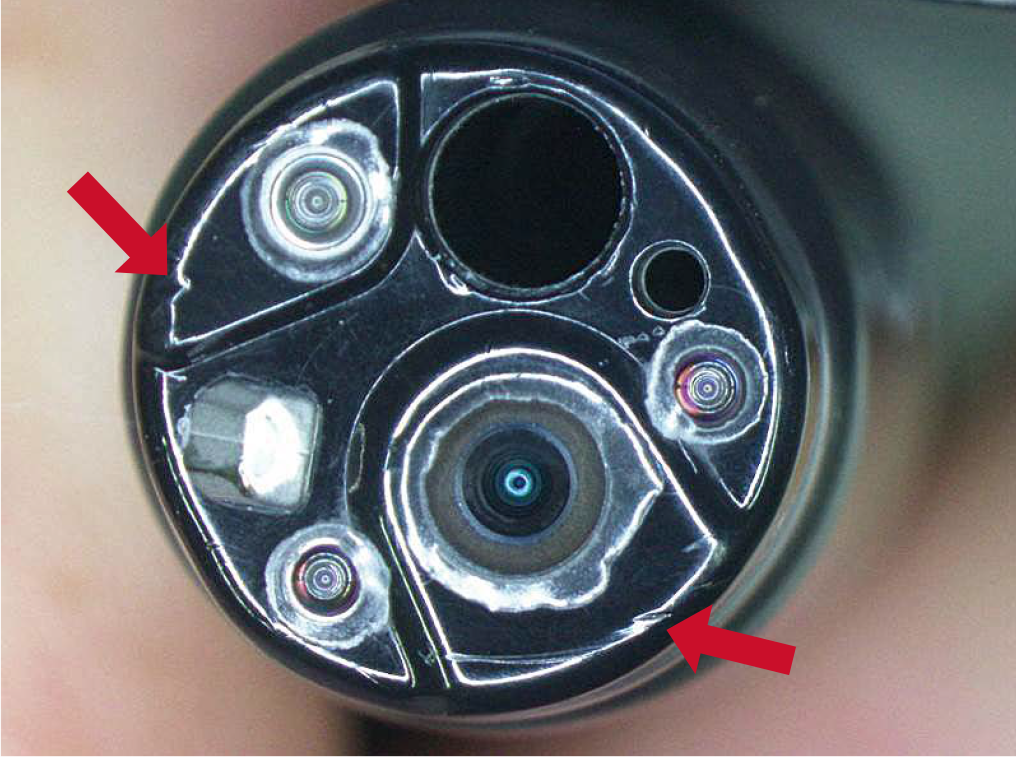

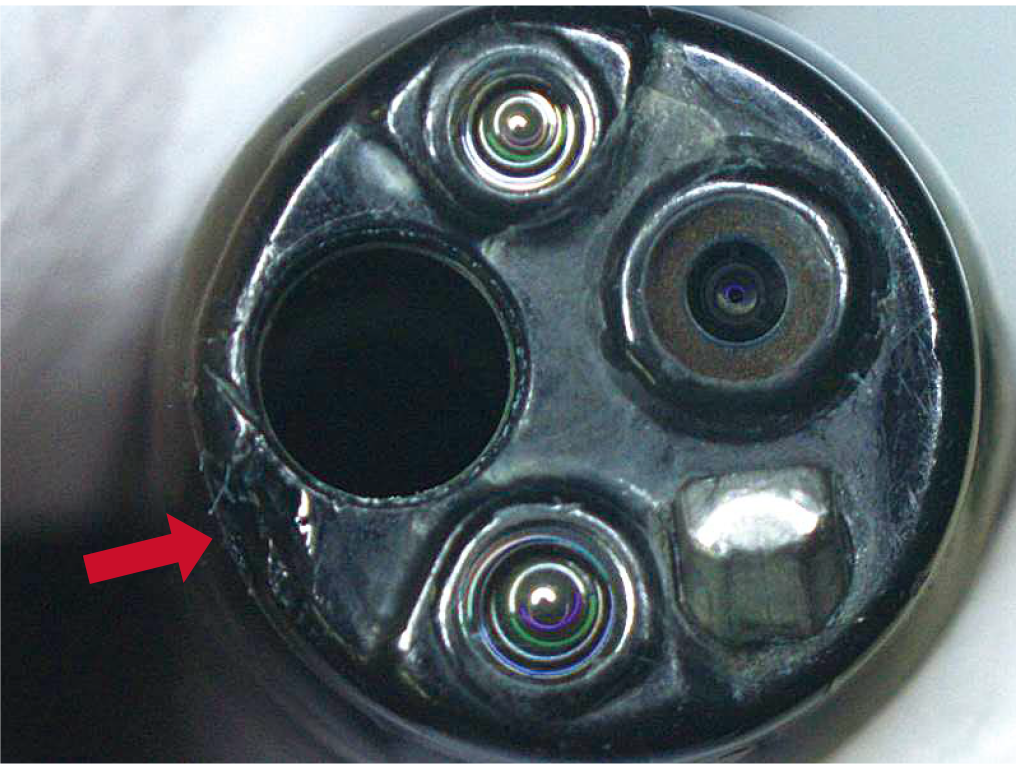

思わぬ「ぶつけ」が招く先端レンズの破損

一方、先端部の破損で多く見られるのが、先端レンズの割れやキズです(図3)。例えば、スコープハンガーの高さが適正でないと、内視鏡を掛けた際に先端部が装置の台座部分に当たってレンズを破損したり、先端カバーを変形させたりすることにつながります。また、内視鏡をスコープハンガーに掛ける際も、適切に取り付けないと先端部の位置が安定せず、やはりレンズの破損につながります。

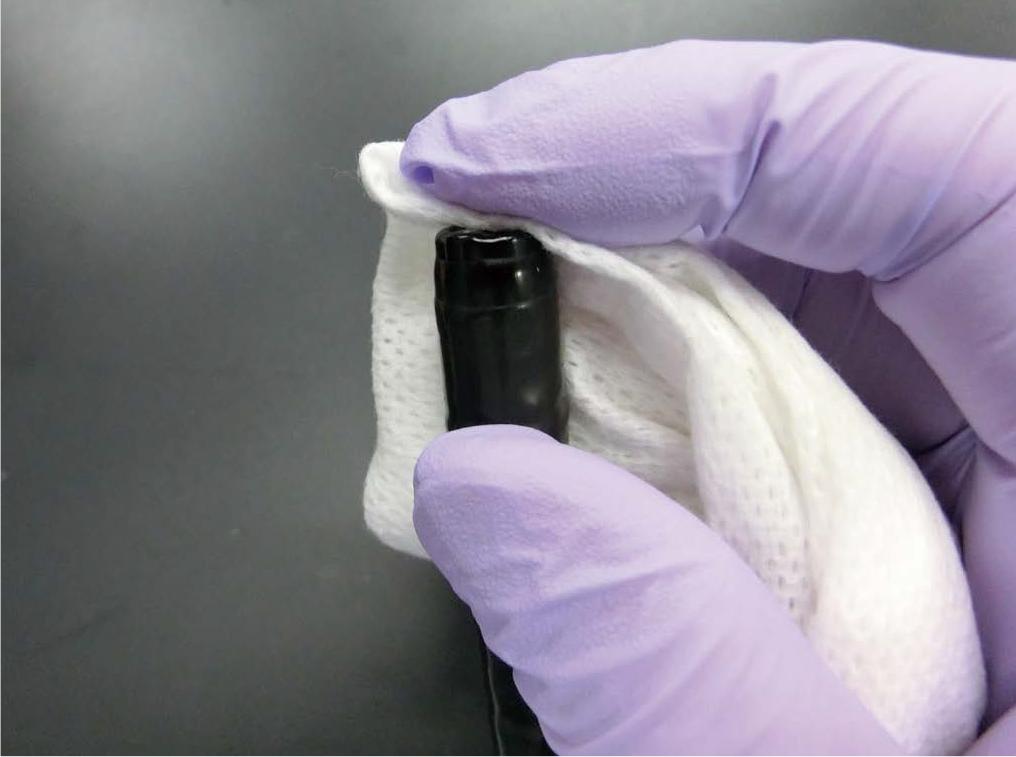

先端レンズの破損を防止するには、先端部を保護するチューブなどを用いることで、思わずぶつけてしまうような例をなくすことが有効です。先端部を洗浄する際には、レンズを傷つけないよう硬いスポンジの使用は避け、柔らかいガーゼやブラシを用いましょう。

〈図3〉 先端部破損(先端レンズ・先端カバー)

故障内容

-

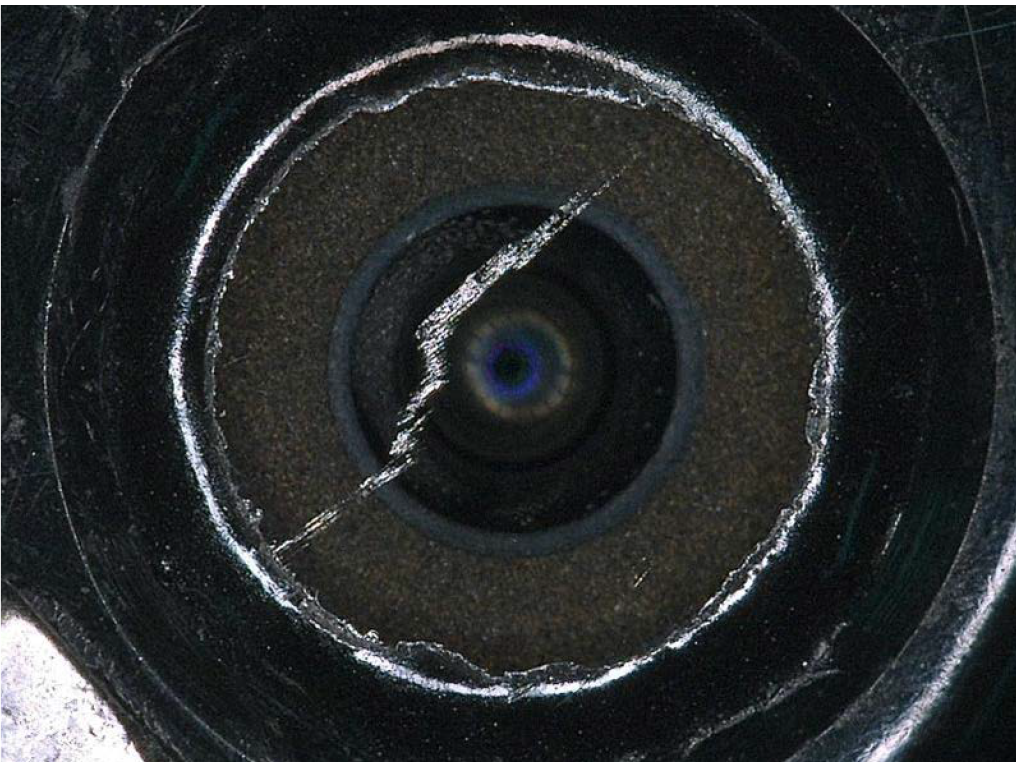

先端レンズの割れ

![]()

-

先端レンズのキズ

![]()

-

ノズルのつぶれ

![]()

-

先端カバーへこみ、キズ

![]()

-

先端カバー焼け

![]()

よくある故障原因

-

先端部がトロリーに当たる

![]()

-

スコープハンガーへの取り付け不十分

![]()

-

かたいスポンジによる先端部の洗浄

![]()

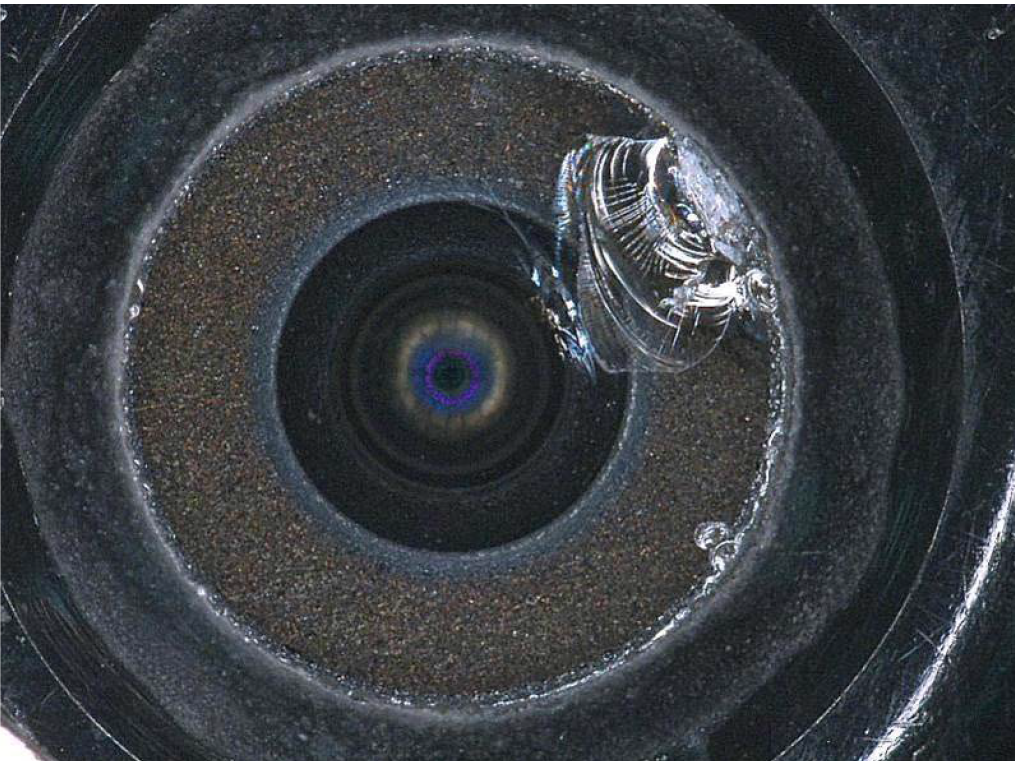

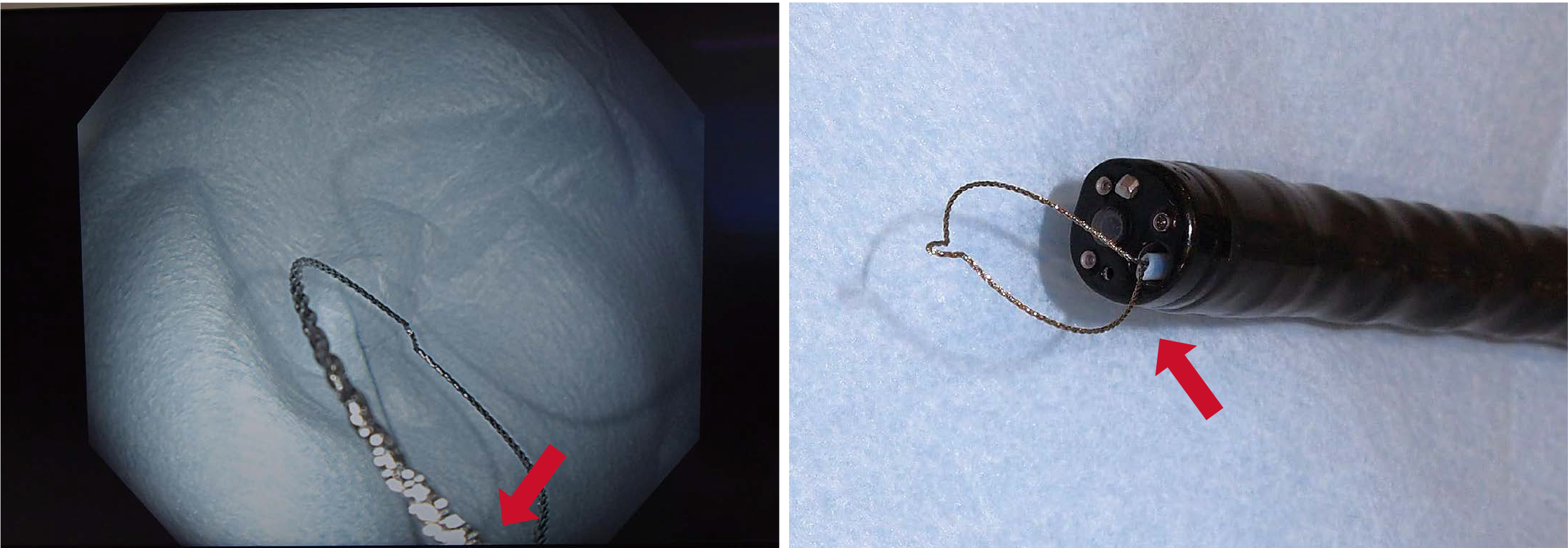

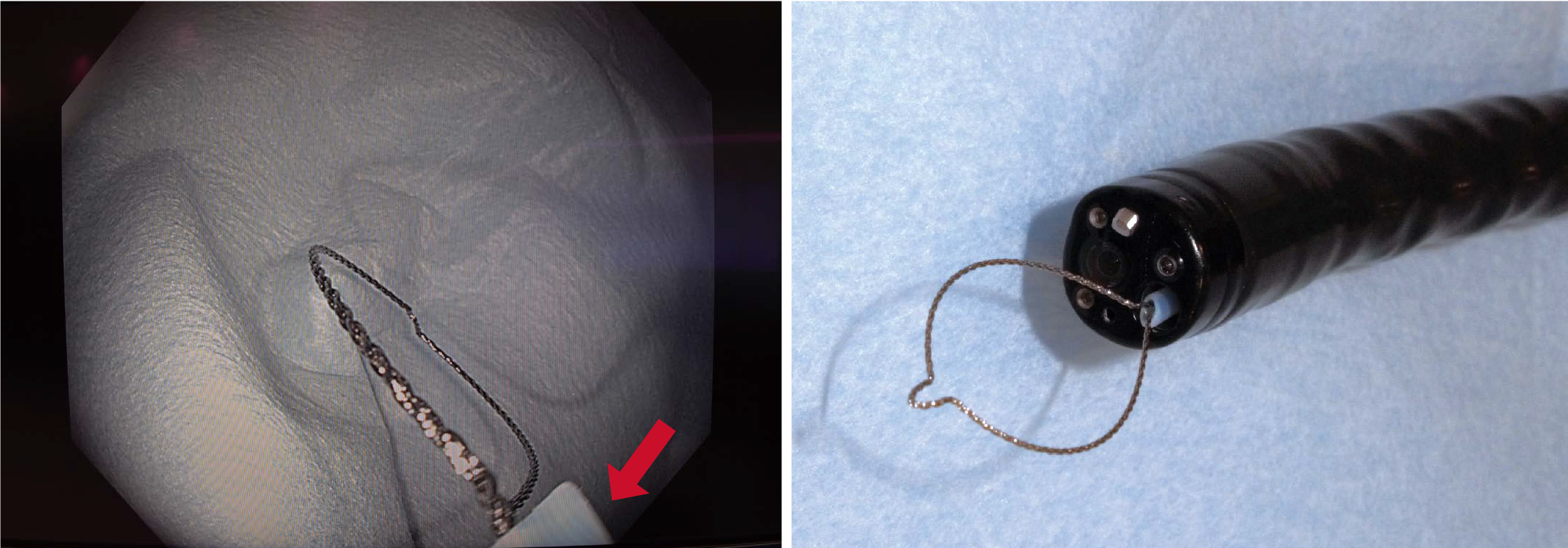

高周波処置具通電部と内視鏡先端の距離が不十分(観察視野内に絶縁チューブが確認できない)

故障予防のための取扱い方法

-

先端保護チューブの活用

![]()

-

操作部が突き当たるまでハンガーにかける

![]()

-

レンズ面の洗浄は柔らかなガーゼやブラシでおこなう

![]()

高周波出力時は観察視野内に絶縁チューブを確認してから行う

先端カバーの「焼け」が絶縁不良を引き起こす

消化管のポリープ切除など高周波処置を行うときに、処置具の通電部と内視鏡先端の距離が近すぎると、通電部と内視鏡先端が接触し、先端カバーが焼けてしまいます。その結果、先端部の絶縁不良により組織の熱傷を引き起こすこともあるので注意が必要です。

先端部の絶縁不良が引き起こす有害事象を避けるには、使用前に先端カバーの焼けや変形がないかチェックすることが不可欠です。また高周波処置を行う際には、通電時に絶縁チューブが観察視野内に見えていることを必ず確認するようにしましょう。

先端部の破損は、得られる画像の質に影響が及ぶだけでなく、部品の脱落によって患者様に健康被害をもたらすリスクも否定できません。本来必要のないコストを発生させないようにするためにも、日ごろから内視鏡の取扱いやメンテナンスに気を配るようにしたいものです。

【企画・編集 日経メディカル開発】

- PICK UP

-

保守契約のご案内

「安心・安全な医療環境の維持」「機器の安定稼動とアップタイム向上」「お客様へのスピーディーな対応」を柱とする理念をかかげるオリンパスは、ご施設様のさまざまなご要望にお応えする、プラン選択型サービス契約「OLYMPUS ENDO CARE」をご用意しました。