大学病院初導入

クラウド型サービスで医療DXの新時代へ

琉球大学病院では、2025年1月に行った新築移転を契機に院内の各種情報システムをリニューアルしました。消化器内視鏡診療を担う光学医療診療部では、運用してきた内視鏡部門システムSolemio QUEV上で稼働させるクラウド型サービスHealth Cloud for Clinicalを導入しました。同サービスを利用して検査実績などのデータをどう診療や業務に生かしているのか、導入に際し情報セキュリティ面はどうクリアしたのか、光学医療診療部の金城徹先生、診療情報管理センターの山本俊成先生、医事課システム管理室の大川康治様にお話を伺いました。

-

![]()

-

クラウド型サービスを活用して

院内データの蓄積を教育の質向上や業務改善に結び付ける

琉球大学病院 光学医療診療部 講師 金城 徹 先生

胆膵疾患・小腸疾患を中心に高度医療を提供

病院移転に伴い地域医療に対する役割を再構築中

-

琉球大学病院(以下、当院)は沖縄県下唯一の特定機能病院として、若手医師の教育を通じて地域の医療水準向上に貢献しつつ、集約的に高度な診療を担ってきました。消化器内視鏡分野では、胆膵疾患、小腸疾患の診療が特色と言えます。胆膵疾患に関しては、高度な専門性を習得した医師が2025年4月に加わったこともあり、ERCP関連手技やEUS-FNA、Interventional EUSの施行件数が増加しています。クローン病など小腸疾患については、小腸カプセル内視鏡や、バルーン内視鏡を含めた小腸内視鏡を積極的に実施しています。他方、食道・胃・大腸の病変に対するESDなどの内視鏡治療については、他の医療機関では対応が難しいハイリスク症例や高難度症例が当院に集約されています。

2025年1月に南部医療圏の西原町から中部医療圏の宜野湾市に移転したのに伴い、現在、紹介患者増に向けて周辺医療機関との 関係構築に取り組み中ですが、胆膵疾患や小腸疾患については引き続き、南部医療圏の医療機関からも紹介を受けています。一方で、中部医療圏内でも西海岸側の読谷村や嘉手納町、北谷町は、救急病院やクリニックも含めて医療機関が基本的に少ない地域であるため、当院としてどのように地域医療を担えるかを模索しています。 -

当院の消化器内視鏡分野の診療体制としては、消化管グループと肝胆膵グループをローテーションする専攻医などの若手医師も含め、計16人が診療に携わっています。医療スタッフは、看護師が内視鏡室専任で3人配置されているほか、時間外の内視鏡など多 忙時には救急部から応援の看護師1人に来てもらっています。臨床工学技士は検査件数の多い火曜・木曜に2人配置されています。消 化器内視鏡技師は看護師、臨床工学技士それぞれに1人ずついますが、今後取得者を増やしていく予定です。

なお、沖縄県の消化器内視鏡診療における課題の一つとして、胃がん検診、大腸がん検診の精検受診率が全国の中でも特に低いことが挙げられます1)。他の都道府県と比較すると、胃がん死亡率は低いものの、大腸がん死亡率は特に男性で非常に高く2)、重大な地域課題ととらえています。今後、当院として県医師会とも連携し、大腸がん検診の啓発活動に取り組んでいきたいと考えています。

Solemio QUEVの集計機能を活用し診療データの

蓄積を学会発表や若手医師教育に役立てる

当院の内視鏡部門システムは2009年にSolemio ENDOを導入して以降、Solemio QUEVへの更新を経て、一貫してオリンパス 製システムを使用してきました。継続使用してきた理由の一つは、当初から内視鏡診療データベースJEDに対応した用語が搭載され ており、JEDデータの入力が容易であったことです。加えて、過去症例のレポートや内視鏡画像を閲覧・利用する際に、不具合発生の懸念を避けたかったことから、他システムへの切り替えは選択してきませんでした。

使い続けてきたSolemio QUEV™の機能の中で、とりわけ有用性を実感していたのが、集計機能です。当院の検査数などの蓄積された診療データから、自由度の高い検索機能を活用して項目を抽出し、月次推移や年次推移を集計してCSV形式で出力することが可能 なため、学会発表などに活用してきました。また、一定期間内に実施した検査数を医師ごとに集計して出力することで、若手医師の指導やモチベーション向上にも結び付けてきました。Solemio QUEVではほかにも、JEDの必須項目の抜け漏れをポップアップ通知する 機能を確実な項目入力に活用してきましたし、看護師や臨床工学技士は洗浄履歴データのチェックに有用性を感じてきました。

一方で、Solemio QUEVついて課題に感じていた点として、集計結果を表形式データでしか出力できず、それを可視化するため には別途のグラフ作成作業に手間をかける必要がありました。加えて、医師の働き方改革への対応が求められる中、時間外に行われた検査の数の推移が集計・出力できるとよいと感じていました。

Health Cloud for Clinicalの自動グラフ作成機能の活用で

現状を可視化し時間外労働抑制に向けて人員配置を改善

そうした中、当院の新築移転に伴ってSolemio QUEVを更新したタイミングで、クラウド型サービスHealth Cloud for Clinical(以下、HCC)を導入しました。このHCCによって、Solemio QUEV上の当院の診療データを活用し、用意されたコンテンツを選択する ことで、自動で簡便に各種の集計グラフを作成・閲覧することが可能となりました。自施設に蓄積されたデータを可視化することは、診療の現状を分析し課題を把握するのに役立つため、本来不可欠な作業と考えられますが、日常業務が多忙な中で実行するのは難しいのが実情と感じていました。HCCがその作業を省力化し、タイムパフォーマンスが向上したことは意義が大きいと思います。

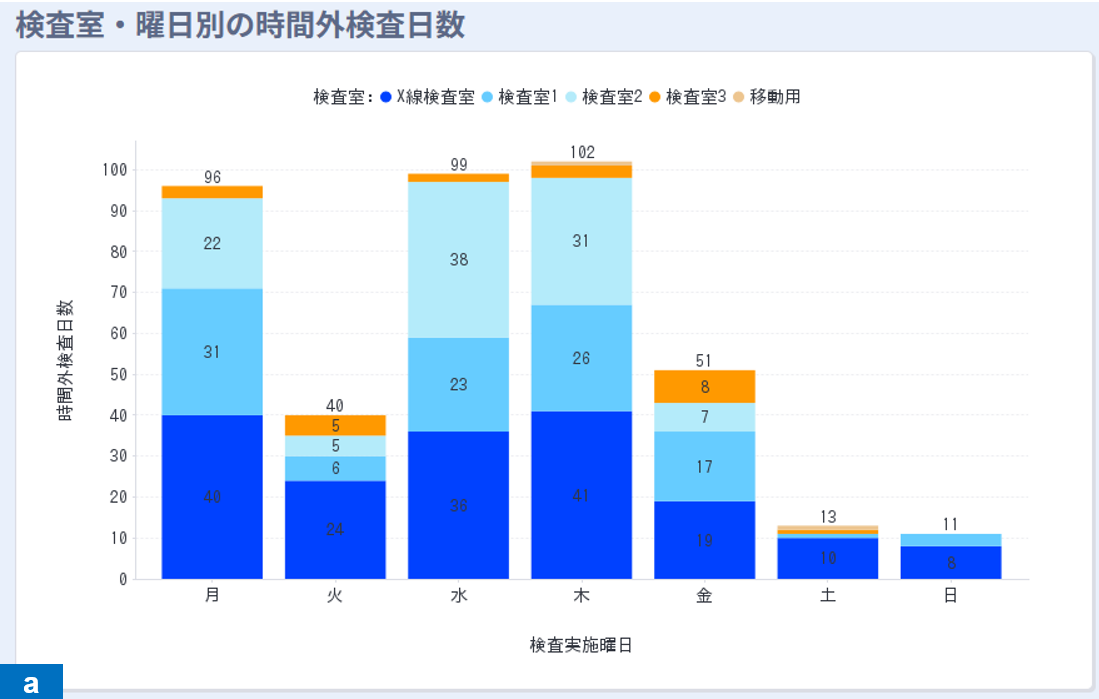

例えば、検査実績の可視化として、検査数の月次推移グラフを作成し分析すると、新築移転が検査数に及ぼした影響がうかがわれるなど、推測される背景要因を含めて現状を理解することができます。また、検査数の曜日や時間帯による分布、時間外検査数の曜日による分布(図a)をグラフで可視化すると、看護師や臨床工学技士の人員配置について、根拠を示しながら関連部署に要望を出すことができます。特に時間外労働を抑制するうえでは、時間外検査数の曜日による差異を明らかにすることで、その偏りを極力減らせる、より適正な人員配置を提案する根拠になると思います。私たち光学医療診療部は、看護部や医療技術部臨床工学部門と、検査数推移や人員配置、新しい導入機器の運用などをめぐって情報共有する場を定期的に設けています。そうした場において、従来は無かった有用な検討材料をHCCの活用によって提示できるようになりました。

※上記図は琉球大学病院の診療実績とは無関係のダミーデータより作成したHCCのグラフサンプルです

(図a)検査室・曜日別の時間外検査日数

若手医師教育の質向上やスコープの運用改善にも

Health Cloud for Clinicalを活用できる

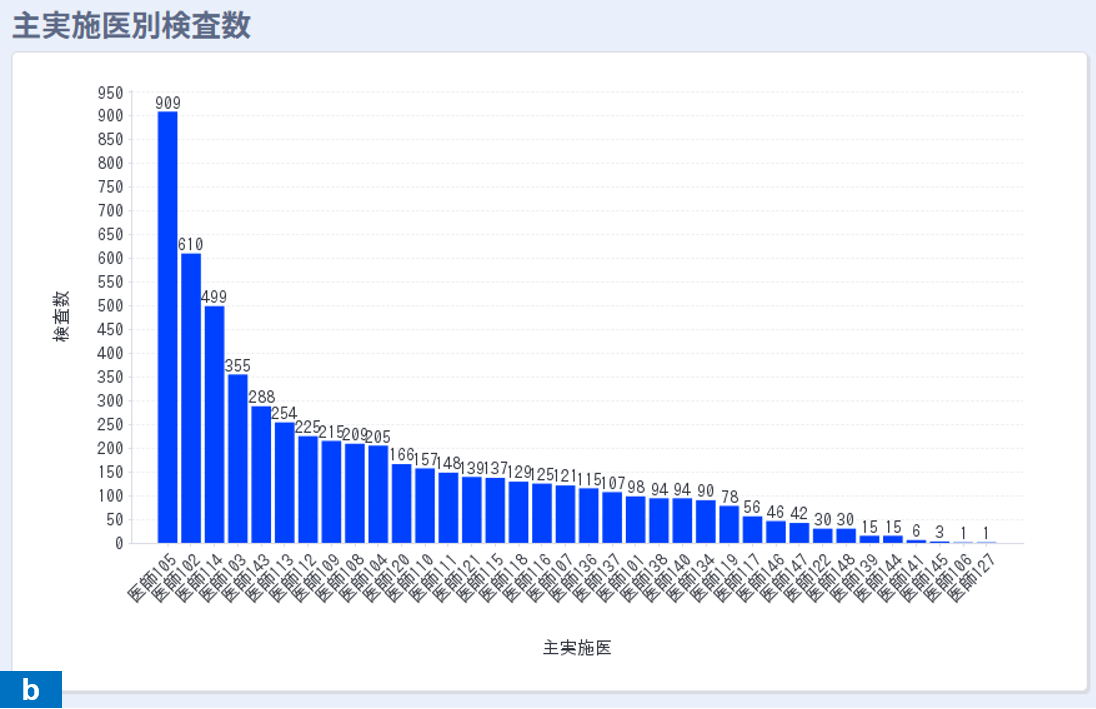

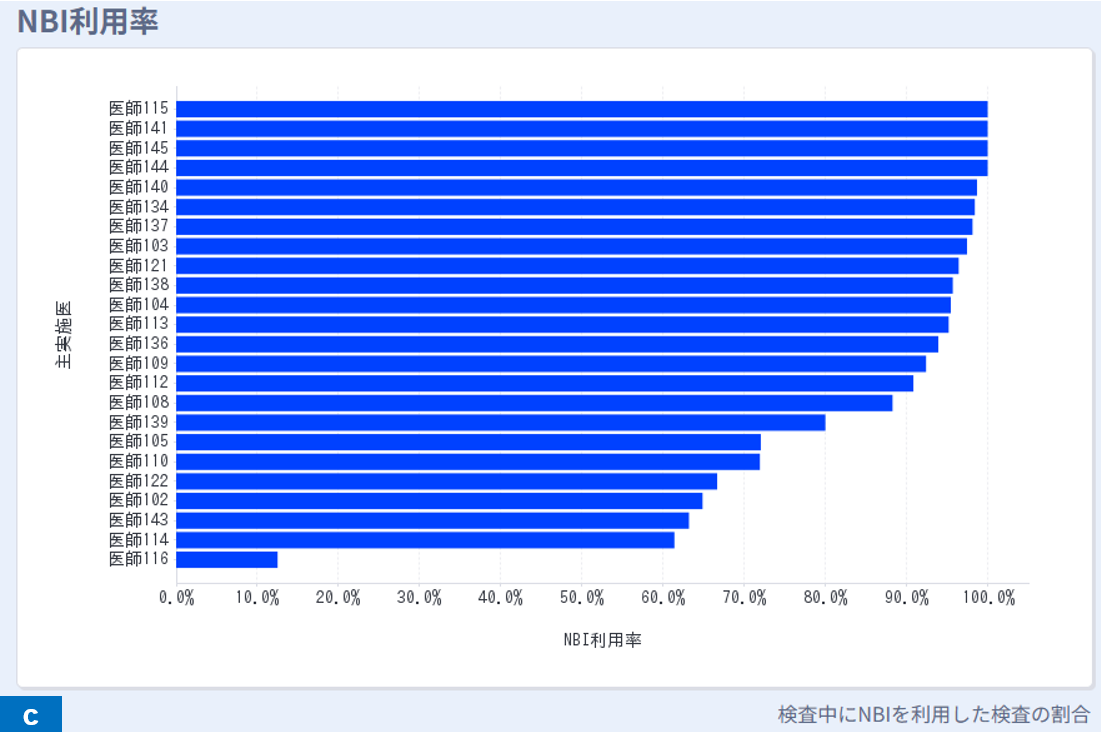

医師別の検査数(図b)や検査時間の分布も、HCCを使ってこれまでより簡便に可視化できるようになり、若手医師に対し、検査への積極的な取り組みを促したり、検査時間のスピードアップを指導したりするうえで有用に感じます。上級医自身にとっても、担当する検査数を見直して若手医師に任せる検査を増やしたり、検査時間を振り返って自身のスキルアップにつなげたりする活用が可能です。加えて、医師別の画像強調観察の利用率(図c)や利用タイミングや利用時間を可視化できるので、若手医師に精査時の適切な観察方法を指導するのに役立つと思います。

医師にとっては上記のような診療実績の可視化が有用ですが、看護師や臨床工学技士にとっては、スコープの運用を含めた機器稼働実績が重要だと思います。HCCにより、同一機種のスコープについてシリアルごとの使用頻度を可視化できるため、稼働が不十分なスコープを把握して運用を改善するといった活用が可能と思われます。

クラウド型サービスであるHCCは、バージョンアップにより適宜機能追加されていくと聞いています。今後の活用の展望として、内視鏡治療の詳細な種別のデータについてグラフ作成が可能になることを期待しています。また、さらなるクラウド活用の将来展望として、当院が複数の病院と連携して医師研修を行う際に、症例画像データも含めて診療実績データを簡便に情報共有可能となれば、より効果的な若手医師教育が実現するのではないかと考えています。

※上記図は全て琉球大学病院の診療実績とは無関係のダミーデータより作成したHCCのグラフサンプルです

(図b)医師別検査数

(図c)医師別NBI利用率

-

![]()

-

患者個人情報を外部送信するクラウド型サービスの

情報セキュリティ面を確認し導入に踏み切る

診療情報管理センター 副センター長 山本 俊成 先生(左)

医事課システム管理室 課長代理 大川 康治 様(右)

クラウド型サービス利用時に当院データの漏洩が

起こらないセキュアな環境であることを確認

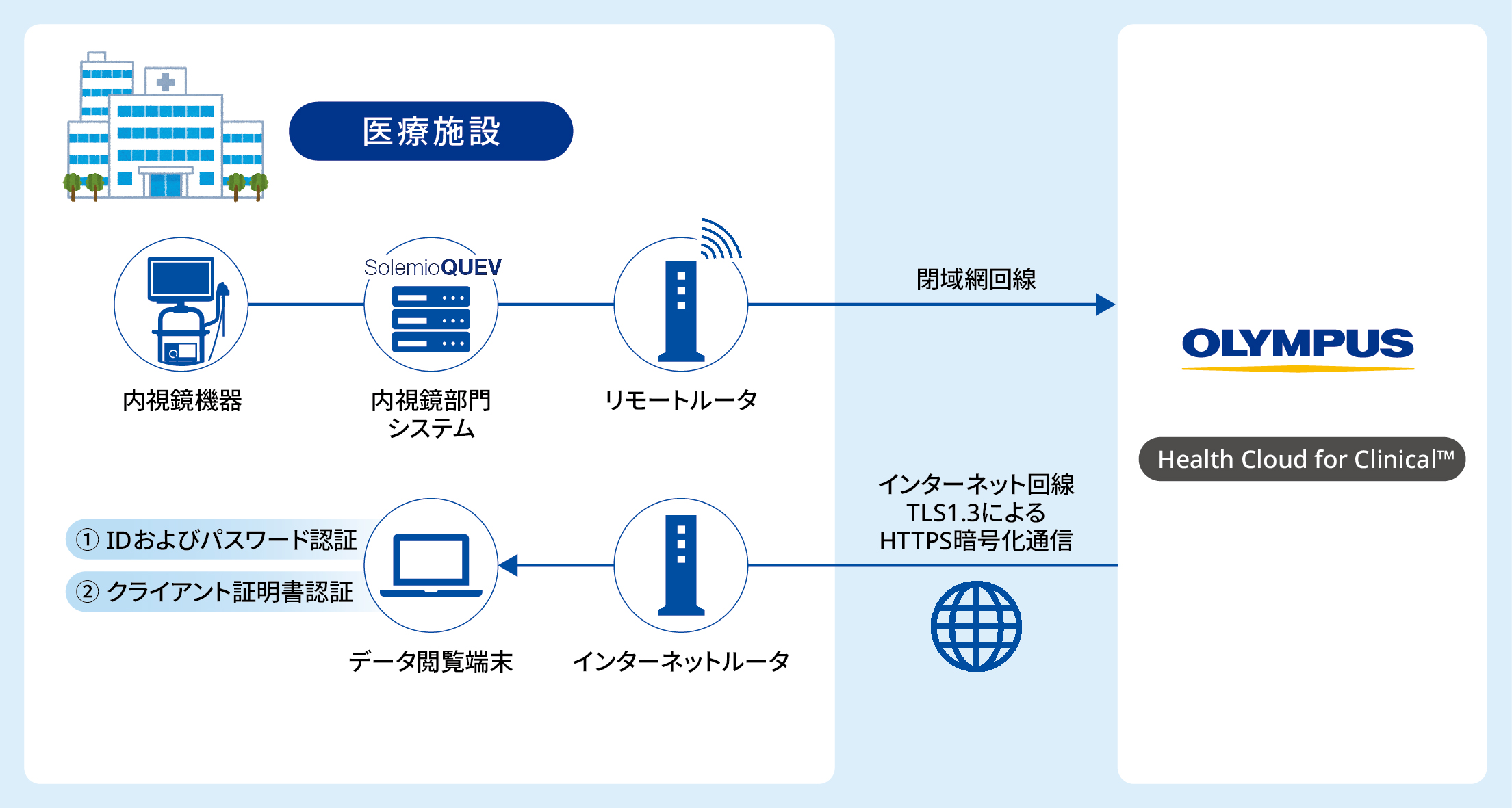

山本 当院がクラウド型サービスを新規導入するにあたって厳格に要求される最も重要な基本方針は、院内に蓄積されているデー タがクラウドにアップロードされる際には、インターネットからは完全に分離された回線を経由する必要がある、ということです。HCCについては、患者個人情報を含むデータが院内からアップロードされる点が、クラウド型サービス導入事例としては初めてであったため、私たち診療情報管理センター(以下、当センター)としても、慎重な審査が必要でした。オリンパスとのやり取りを通じ、情報セキュリティ面が担保されていることが確認できたため、最終的には問題ないという判断になり、HCCの導入に至りました。

大川 今回、セキュリティ担保の技術的ポイントとして当院が重視したことの一つが、院内データをアップロードする経路も、HCCが 提供するグラフなどのコンテンツを閲覧する経路も、当院だけがアクセス可能なように隔離されているという点でした(下図)。両経路が暗号化通信とされていることは当然ですが、今後、HCC導入施設が増えていったときに、他施設との間でデータ漏洩が起きないこ とが求められます。そのため、ネットワークの設計対策に加え、保守対応面でも、作業場所への入出管理、アクセス記録、監視カメラの設置などさまざまな対策を実施した運用であるところも、評価しました。

山本 オリンパスがSolemio QUEVのリモートメンテナンスを行う際にも、原則として無断でアクセスするのは避けて当センターに 事前報告してもらい、当院では対応できない場合に作業を許可する運用としています。

大川 医療現場でのクラウド活用推進のため、総務省・経済産業省から『医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン』3)、厚生労働省から『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン』4)が発出されています。HCCのために運用されるデータセンターやクラウド事業者が、それらのガイドラインの要求する条件を満たしていることを審査して確かめることも、当院としては重要でした。

HCCの構成概要

病院上層部の承認を確実に得るための

簡潔な要約資料の提供にオリンパスが協力

山本 HCCの導入は、大学病院としては当院が1施設目でしたが、そのための当院上層部の承認を得るにあたり、オリンパスの協力は大きかったと感じています。当院でシステムや医療機器などを新規導入する際の院内プロセスとして、可否を審査する病院上層部による会議が複数段階あるのですが、どの会議でも説明に使える時間は5~10分程度と限られます。そうした場で承認を得るには、決定権者に、短時間で情報セキュリティの安全性などの判断ポイントを理解してもらえるような、図解なども使った簡潔な要約資料を示すことが鍵になると思います。しかし、オリンパスから当初、提示された資料は情報量も膨大で、会議での説明用として使うには適 さないと思われました。そこでオリンパスと協議し、より簡潔なバージョンに改訂したものを提供してもらった結果、それを活用して承認にこぎつけることができました。特に、HCCで患者個人情報データのアップロードを行うことについては、医療現場からの要望を受けてHCC導入がいったん承認された後に、再度承認を得る必要が生じてしまったのですが、そのための説明用資料にもオリンパスが協力してくれたのは、非常にありがたかったです。

大川 セキュリティ担保のレベルについても、オリンパスは私たちの要望に対して柔軟に応じてくれたと感じています。オリンパスの対応レベルを標準と考えて他のシステムの業者にセキュリティ担保を要望すると、そこまではできないと回答されることもありました。

クラウド型サービスによる院内データの利活用が

医療や社会への貢献につながることを期待

山本 HCCの運用に関する今後の展望としては、当院が大学病院の導入実績第1号となったことで、他施設では導入のハードルが下がるのではないかと予想されます。導入施設数が増加することで、ランニングコスト低減につながることを期待しています。

大川 2025年3月の導入以降、院内ではHCCにネットワーク関連のトラブルは発生していません。クラウドへの不正アクセス対応については、オリンパス側がセキュリティに責任を負っている部分であり、現状問題なく対応してくれています。今後は、受けた不正アクセスに対して事前の対策が奏功し防御に成功した実績についても、当院に情報共有してもらえるとより安心感があるかと思います。

山本 クラウド型サービスの将来像としては、院内データを自施設だけで活用するのではなく、導入施設が増えてくれば施設間の比較を行ったり、第三者に提供して活用してもらったりといったデータ利活用への発展もあり得るのではないかと思います。より医療現場にとって有用なサービスの登場に期待しています。

大川 院内データの有効活用が、当院にとってのメリットにとどまらず、医療や社会全体への貢献にまでつながっていけばよいなと願っています。

1) 厚生労働省. 地域保健・健康増進事業報告. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/32-19.html (2025年9月9日閲覧)

2) 国立がん研究センター. がん情報サービス「がん統計」(人口動態統計).

3) 経済産業省ウェブサイト. https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/teikyoujigyousyagl.html(2025年9月9日閲覧)

4) 厚生労働省ウェブサイト. https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html(2025年9月9日閲覧)

- PICK UP